歯科コラム詳細dental-column

歯科

根管治療とは?治療の流れ・費用・痛みまで徹底解説!【歯科医師監修】

【この記事の監修歯科医師】

神奈川歯科大学卒業。

公益社団法人 日本口腔外科学会 認定医。

「再治療のない、丁寧な治療」をモットーに日々情熱を注いでいます。

歯科のお悩みならなんでもご相談ください。

年間1,110万本の歯に対して行われる根管治療(令和5年社会医療診療行為別統計より推計)。

一般的な治療にはなりますが、『痛い』『費用が高い』といった不安の声も少なくありません。

この記事では、根管治療について治療の流れ、費用、痛み、抜歯やインプラントとの違い、そして歯科医院の選び方まで、歯科医師監修のもと徹底的に解説します。

根管治療とは? – 目的・必要性と放置のリスク

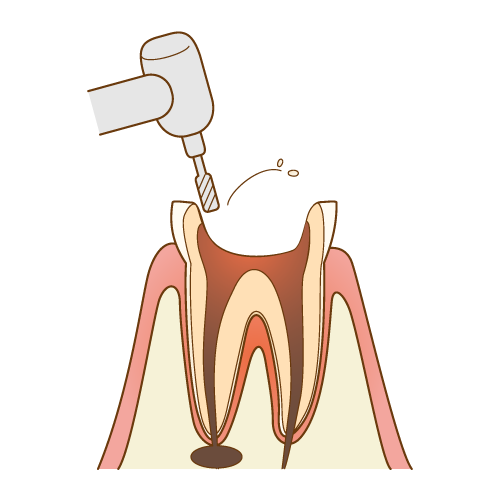

根管治療とは?

根管治療(こんかんちりょう)とは、虫歯や外傷によって歯の神経(歯髄)が感染・炎症を起こした際に、神経を取り除き、根管を清掃・消毒した後に薬剤を充填する治療です。これにより、感染の拡大を防ぎ、自分の歯をできる限り残すことができます。

歯は硬いエナメル質や象牙質で覆われていますが、内部には神経や血管が存在する「歯髄」と呼ばれる組織があります。虫歯が進行するとこの歯髄が炎症を起こし、強い痛みを引き起こします。さらに放置すると歯の根の部分(根管)に感染が広がり、歯ぐきや顎の骨に影響を及ぼす可能性もあります。

根管治療では、感染した歯髄を取り除き、根管内部を徹底的に洗浄・消毒してから薬剤を詰めることで、炎症や再発を防ぎます。この治療を適切に行うことで、抜歯せずに自分の歯を残すことが可能になります。

なぜ根管治療が必要なのか?

根管治療を受けずに放置すると、歯の内部で感染が広がり、強い痛みや腫れを引き起こします。最初は軽い違和感程度でも、時間が経つにつれてズキズキとした痛みに変わり、やがて夜も眠れないほどの激しい痛みを伴うこともあります。

さらに、感染が進行すると膿がたまり、歯ぐきが腫れる「根尖性歯周炎」や「歯根嚢胞」といった症状が現れることがあります。こうなると、炎症が顎の骨にまで広がり、骨の吸収や顔の腫れを引き起こす原因になります。

また、最悪の場合、細菌が血流に乗って全身へ広がることもあり、心臓病や糖尿病などの持病を悪化させるリスクもあるため、適切な治療が必要です。

根管治療に関係する細菌

根管内に感染を引き起こす細菌は多様ですが、主に以下のような細菌が関与しています。

| フソバクテリウム属(Fusobacterium) | 嫌気性細菌で、炎症や膿の発生に関与します。 |

| プレボテラ属(Prevotella) | 根管内の感染を悪化させる嫌気性細菌の一種。 |

| ポルフィロモナス属(Porphyromonas) | 歯周病の原因菌としても知られ、慢性的な感染を引き起こす。 |

| ストレプトコッカス属(Streptococcus) | 虫歯の原因菌であり、根管内でも増殖することがある。 |

| エンテロコッカス・フェカリス(Enterococcus faecalis) | 根管治療後の再感染の原因菌として特に重要視される。 |

これらの細菌は根管内の環境に適応しやすく、感染が進行すると通常の歯磨きやうがいでは除去できません。そのため、根管治療ではこれらの細菌を徹底的に除去し、再感染を防ぐことが重要になります。

根管治療が必要になる代表的な症状

以下のような症状がある場合、根管治療が必要になる場合があります。

強い歯の痛み

神経が炎症を起こすと、何もしなくてもズキズキと痛むようになります。夜間に痛みが強くなることも特徴です。

冷たいものや温かいもので症状が強くなる

初期の虫歯では冷たいものだけがしみることが多いですが、進行すると温かいものでも痛みが強く出るようになります。しみる時間が長い場合、神経にまで炎症が広がっている可能性があります。

痛みが強くなったり弱くなったりを繰り返す

一時的に痛みが治まっても、再び悪化する場合は神経が死んで感染が広がっている可能性があります。

歯が浮いた感じ、噛むと痛みがある

根の先に炎症が広がると歯が浮いたような感じがでます。また噛むと痛みが強く出る場合があります。

歯茎の腫れ、違和感

歯の根の先に膿が溜まり、膨らみや違和感があります。歯茎の腫れているところが破れ、膿が出ることがあります。

歯の変色

神経が死んでしまうと、血液の供給もなくなるため、歯の色が変わってしまいます。

過去に治療をした歯が痛む

すでに根管治療を行なった歯であっても根の奥に細菌が残っていると再発することがあります。過去に根管治療を受けた歯が痛む場合、再治療が必要になる場合があります。

根管治療の流れ – 初診から完治までのステップ

1.診断と初期検査(レントゲン・CT撮影)

初診時に問診と打診(歯を叩くこと)や咬合時の違和感を確認し、レントゲンで歯の状態を詳しく診査します。

レントゲンでは3次元的な病巣の位置関係がわからないため、必要に応じてCTを撮影することがあります。

CTを撮影することで、複雑な根管形態を把握したり、根尖にできてしまった病巣の大きさや位置関係を把握し、治療に役立てることができます。

2.麻酔と神経の除去(痛みの管理について)

必要に応じ、痛みを感じないように局所麻酔をかけ、歯を削り、虫歯の部分と歯の内部にある神経や血管を取り除きます。

その際に、リーマーという器具を用いて神経をとっていきます。

歯の状態に応じ、ラバーダムという歯にカバーをつけて治療を行うこともあります。

3.根管の拡大と殺菌(感染予防のポイント)

根管内をしっかりと薬品で洗浄しながら根管を削り感染した歯質を取り除きます。

薬を根管内におき、再度蓋をして、薬をしっかりと作用させ、根管内の細菌を減らします。

この治療を複数回行い、超音波の機械を用いて薬品を浸透させ、根管内をきれいにしていきつつ、根管は非常に細いため、根管充填をしやすいようにある程度拡大していきます。

根管の拡大の際には、顕微鏡を用いて行う場合もあります。

4.薬剤の充填と密封(再発防止のために)

根管の拡大を何度か繰り返し、根管が十分に拡大できたら、炎症の有無を確認します。

具体的には、根管内から出血や排膿が認められず、歯を叩いても違和感がないことなどが目安となります。

また痛みや腫れがないことを数日間観察し、仮歯(テンポラリークラウン)を装着し実際に食事をしてもらい機能させる場合もあります。

根管充填の際は、根管内を乾燥させ、ガッタパーチャという根管充填材を根の先端まで緊密に詰めていきます。

根管充填後はデンタル撮影を行い、緊密な根管充填できているか確認していきます。

5.被せ物(クラウン・セラミック)での補強

根管治療後の歯は血管もなくなってしまっているため、歯への栄養供給ができなくなっています。

神経をとった直後は問題ありませんが、しばらくすると血管がない歯は枯葉のように弾力がなくなり、ヒビが入りやすい状態になります。

特に奥歯で噛む力が強い方は最悪の場合、歯が竹を割ったように割れてしまうこともあります。

そうならないためにも、歯の強度を保つために、土台(コア)を作り、被せ物を作製します。

コアを作るためには、残存している歯質の量に応じて、ファイバーポストというグラスファイバーを用いたコアやレジンコア、メタルコアといった材料の異なるコアを作製します。

その後、歯を切削し歯の型を取り、クラウン(被せ物)を作製します。

被せ物は保険診療で選択できるFMC(全部被覆金属冠)とCAD/CAM冠等から噛み合わせの状態に応じた種類を選択することとなります。

自由診療ではセラミッククラウンやジルコニアクラウンといった白く強度のある材料もあるため、見た目だけでなく機能も優れた材料を選択することも可能です。

製作したクラウンを装着し、噛み合わせの調整を行い、違和感がないか確認します。

6.完治までの期間と通院回数の目安

根管治療の通院回数は、歯の解剖学的な形態、歯の状態や感染の程度によって異なりますが、一般的には2〜5回程度が目安です。

感染が強く膿がある場合などは1ヶ月から半年程度かかるケースもあります。

特に奥歯の再根管治療を行なった場合は、期間が長くなることが多いです。

根管治療は痛い? – 治療中・治療後の痛みとその対処法

治療中の痛みはどれくらい?(麻酔の有無と効果)

神経を取らなければならなくなった状態では、局所麻酔をしっかりと行わないと、虫歯自体をとることもできないため、局所麻酔が必要となります。

再度の根管治療の場合は、神経がすでにないことから、必ずしも麻酔が必要なわけではありませんが、根っこの先端付近を治療する時は骨の感覚としてチクチクするような痛みが出ることもあることから、人によっては麻酔をしてもらっても良いかもしれません。

根管治療後の痛みが続く原因と対処法

神経をとり麻酔が切れた後、毎回の根管内の薬の交換をした後は、少しジンジンとした痛みが出ることがあります。基本的にはドラッグストアで購入した痛み止めを飲む程度で問題ないかと思います。

ただし、根管内の薬の交換をしたことにより、腫れるように痛みが強く出る場合もあるため、その場合は歯医者さんに相談をしましょう。

根管治療の費用相場 – 保険適用と自費診療の違い

保険適用の場合の費用(一般的な相場)

保険適用の治療を行う場合は、厚生労働省が定める保険適用となる材料、治療方法を用いて細かいルールに則り、治療を行うこととなります。

またその場合、保険証の負担割合にもよりますが、一般的には3割負担となるため、個人で負担する金額は比較的やすいものとなります。

自費診療の場合の費用(精密根管治療・マイクロスコープ使用)

自費診療の治療を行う場合は、使用できる材料や治療法に制限がなく、クリニックにより価格設定が異なります。

保険診療でもマイクロスコープの使用は可能となっていますが、より緊密に封鎖できる薬を用いる等使用する材料と合わせて、マイクロスコープを使用して精密根管治療を行う自費診療はメリットをより効果的なものにすることもできるかもしれません。

興味がある方は先生に直接聞いてみましょう。

費用が変動する要因(歯の部位・治療回数・被せ物の種類)

保険診療の治療を行う場合は、ルールに則り行うこととなるため、歯の部位によっても値段が異なるよう点数が設計されています。

また根管治療における根管内の薬の交換回数によっても差が出るため、費用が変動することとなります。被せ物の種類によっても値段が異なってきます。

自費診療の治療を行う場合は、時間を長めにとり、一気に治療を進めることが多いため、1回〜2回で根管治療が完結することが多いです。

値段の設定はクリニックにより異なりますが、その多くが、来院回数に関係することなく、歯1本あたりでの料金が設定されていることが多いため、最初に掲示された価格から変更が生じることは少ないです。

また、自由診療の治療の場合であっても、被せ物の種類により価格が異なるため、その選択には注意が必要です。

根管治療の成功率と再治療のリスク

根管治療の成功率はどれくらい?(データと実績)

根管治療の成功率は、治療する歯の種類や患者の口腔環境によって異なりますが、一般的には 約50%~90% と報告されています。

そのうち、再度の根管治療、根管が多い上の奥歯のような歯の成功率は低いと言われており、神経を初めてとった歯は成功率が比較的高くなると言われています。

成功率が高い理由としては、感染している範囲が少ないためと言われています。なので、複数回にわたり根管治療を行なったり、根管の数が複数あるような歯については成功率が下がるということになります。

根管治療後に再発する原因とは?

根管治療後に痛みや腫れが再発する場合、以下のような原因が考えられます。

根管内の細菌の取り残し

根管は非常に複雑な形状をしており、従来の手法では細菌を完全に除去しきれない場合があります。特に、細い根管や分岐の多い根管や石灰化して狭くなった根管などは清掃が難しく、再感染しやすくなります。

根管の封鎖不良

根管内を適切に密封しなかった場合、細菌が侵入しやすくなります。特に、根管充填材(ガッタパーチャ)の密着不良がある場合、治療後の再発リスクが高まります。

被せ物(クラウン・詰め物)の不適合

根管治療後の歯は脆くなるため、クラウン(被せ物)で補強することが一般的ですが、クラウンの適合が悪かったり、詰め物が取れ、細菌が再侵入するといった問題があると、根管内が再び感染するリスクが高まります。

再感染による根尖病変の発生

根管治療が不完全な場合、歯根の先端(根尖)に炎症が残り、根尖性歯周炎(歯の根の先に膿がたまる)、歯根嚢胞(膿の袋が形成される)といった症状が起こることがあります。

再治療が必要になった場合の選択肢(再根管治療・抜歯・インプラント等)

根管治療後に再発した場合、治療の選択肢として以下の3つがあります。

再根管治療(リトリートメント)

根管内の詰め物を取り除き、再度消毒・清掃を行う治療法です。成功率は 約50%~70% とされており、初回よりも治療が難しくなる傾向があります。再治療では、歯にヒビが入っていることもあり、根管治療を行なっても症状が改善しにくいと言われています。

外科的根管治療(歯根端切除術)

通常の再根管治療で改善が見られない場合、外科的に根の先を切除し、感染部分を除去する治療が行われます。成功率は 約70%~90% で、特に外科手術が適応できる症例では有効です。残念ながら奥歯など、アクセスが難しい位置に存在する歯については、適応とはなりません。

抜歯(インプラント・ブリッジ・入れ歯)

根管治療を繰り返しても改善しない場合、歯を抜く選択肢も考えられます。抜歯後は以下のような治療法が選ばれます。

- インプラント

欠損した部位に対して、スクリューを入れて、その上に歯を作り被せる治療法になります。保険適用ではないため、費用が高くなりますが、他の歯にダメージを与えることなく治療ができ、治療後は以前と同じようにしっかりと噛めるようになるため、満足度が高い治療法になります。

- ブリッジ

欠損した部位の前後の歯を大きく削り、失った部分の歯を含め、3歯分のつながった被せ物をつける治療法です。保険適用の治療法になるため、比較的安価で行うことが可能にはなりますが、以前と同じようにある程度はしっかりと噛めるようになります。

- 部分入れ歯

欠損した部位の前後の歯に金属のバネを引っ掛けて、歯を失ったところはプラスチックの歯で補う治療法になります。他の歯に大きなダメージを与えることなく治療ができ、治療期間も比較的短いことがメリットになりますが、自分自身で毎日着脱しないといけなく、プラスチックの歯ということもあり、噛みにくいというデメリットがあります。

抜歯と根管治療、どちらを選ぶべきか?

根管治療 vs. 抜歯のメリット・デメリット

歯の痛みや感染が進行した場合、「根管治療をするか、それとも抜歯をしてインプラントなどを選ぶか」という選択を迫られることがあります。それぞれの治療法にはメリット・デメリットがあるため、しっかり理解して選ぶことが重要です。

根管治療のメリット・デメリット

メリット

- 自分の歯を残せる:天然の歯を保存することで、噛み心地や見た目が自然に近い。

- 費用が比較的安い:保険適用の場合、費用を抑えられる。

- 周囲の歯に負担をかけない:ブリッジのように隣の歯を削る必要がない。

- 外科手術が不要:抜歯やインプラントに比べて治療の侵襲が少ない。

デメリット

- 成功率に個人差がある:細菌感染の状態によっては再治療が必要になることもある。

- 治療期間が長いことがある:感染の程度によっては数回の通院が必要。

- 歯が脆くなる可能性がある:神経を除去するため、歯の強度が低下する。

抜歯のメリット・デメリット

メリット

- 再感染のリスクがない:根管治療のように再発の心配がない。

- 治療期間が短い場合がある:重度の感染がある場合、抜歯の方が早く症状が解決することもある。

デメリット

- 歯を失うことで噛み合わせに影響が出る:放置すると歯並びが崩れる可能性がある。

- 代替治療が必要になる:インプラントやブリッジ、入れ歯などを検討する必要がある。

- 費用がかかる:インプラントやブリッジの治療費は高額になることが多い。

自分の歯を残すためにできること

歯は一度失うと元には戻りません。できるだけ自分の歯を残すために、以下のポイントを意識しましょう。

- 早期治療を心がける

- 痛みや違和感を感じたらすぐに歯科を受診する。

- 初期の虫歯なら簡単な治療で済むことが多い。

- 正しい歯磨きを徹底する

- フロスや歯間ブラシを使い、歯垢をしっかり除去する。

- 定期的に歯科でクリーニングを受ける。

- 食生活に気を付ける

- 糖分の摂取を控え、バランスの良い食事をとる。

- 酸性の飲食物(炭酸飲料・柑橘類)を摂取した後は口をすすぐ。

- 噛み合わせのチェックをする

- 歯ぎしりや食いしばりがある場合、ナイトガード(マウスピース)の使用を検討する。

インプラント・ブリッジとの比較(費用・機能性・寿命)

歯を失った場合、インプラントやブリッジといった補綴(ほてつ)治療の選択肢があります。それぞれの特徴を比較してみましょう。

| 治療法根管治療 | 費用保険適用で安価(1万円〜3万円程度) | 機能性天然歯に近い状態で噛める | 寿命10年〜20年程度 | メリット自分の歯を残せる | デメリット成功率が条件により大きく異なる |

| インプラント | 40万円〜50万円程度 | 天然歯に近い状態で噛める | 20年〜40年程度 | 強度が高く、他の歯を痛めない | 保険適用外のため、高額 |

| ブリッジ | 3万円〜30万円程度(保険適用・自費) | 天然歯には劣るが、しっかりと噛める | 10年〜20年程度 | 短期間で治療可能 | 両隣の歯を削る必要がある |

| 部分入れ歯 | 1万円〜10万円程度(保険適用・自費) | 違和感があり、しっかりと噛みにくい | 5年〜10年程度 | 費用が安く、治療期間が短い | 噛む力が低下する |

現役歯科医師が選ぶ!良い根管治療を受けられる歯医者の選び方

根管治療は、歯を保存するために非常に重要な治療ですが、成功率や仕上がりは歯科医の技術や設備によって大きく異なります。「どの歯医者を選べばいいの?」と迷う方のために、良い根管治療を受けられる歯科医院の選び方を詳しく解説します。

- 根管治療の専門性が高い歯科医がいるか

根管治療は細かく複雑な処置が必要なため、専門的な知識と技術を持つ歯科医 による治療が望ましいです。

- 「歯内療法専門医」や「根管治療専門医」が在籍しているか を確認

- 根管治療の経験が豊富な医師 が担当するかどうか

- 学会や講習会に積極的に参加しているか(公式サイトや院内掲示で確認できることが多い)

- 口コミや評判をチェックする

実際にその歯科医院で治療を受けた患者さんの声も参考になります。

- Googleマップの口コミ

- 「根管治療の評判が良い」「丁寧に説明してくれた」などの評価をチェック。

- 歯科医院の公式サイトやSNS

- 治療実績や院長の考え方が分かる。

- 周囲の人の紹介

- 実際に治療を受けた人の体験談が一番信頼できる。

良い根管治療を受けるためには、「歯科医の専門性」「設備の充実度」「痛みの管理」「治療後のフォロー」などを総合的にチェックすることが大切です。

根管治療は歯を残すための大切な治療です。納得できる治療を受けるために、慎重に歯科医院を選びましょう。

よくある質問(Q&A)

「根管治療の治療回数は何回くらいかかる?」

根管治療の回数は通常2〜4回が目安ですが、感染の程度や歯の状態によって異なります。簡単な症例では1回で終わることもありますが、細菌感染が広がっている場合や奥歯などの複雑な形態の歯では、5回以上かかることもあります。

「根管治療をした歯はどれくらいもつ?」

適切に治療が行われ、しっかりとメンテナンスを続ければ、10年以上持つことが多いです。ただし、根管治療をした歯はもろくなるため、日頃硬いものを食べるのが好きだったり、歯軋りをする癖があったりすると、歯にヒビが入り、割れてしまうため注意が必要です。クラウン(被せ物)で補強し、定期的に歯科医院でチェックを受けることが重要になってきます。

「根管治療をしても痛みが治らない場合は?」

根管治療後に痛みが続く場合、以下の原因が考えられます。

- 根管内にまだ細菌が残っている

- 根にヒビが入っている

- 根の先に炎症が起こっている

- 噛み合わせの問題がある

このような場合、再根管治療を行うか、場合によっては外科的な処置(歯根端切除術)が必要になることもあります。痛みが続く場合は、早めに歯科医院に相談しましょう。

当院の根管治療はCTを駆使して一般的な根管治療から歯根端切除術まで幅広く対応しております。

大倉山駅から徒歩1分でアクセスも良く、実績も豊富です。口腔外科専門医の資格を持った医師が治療を行いますので安心して治療をお受けいただけます。

まずはお気軽にご相談ください!

https://www.okurayama-sugawara-dental.com