歯科コラム詳細dental-column

歯科

歯周病とは?症状・原因・治療法を徹底解説【歯科医師監修】

【この記事の監修歯科医師】

神奈川歯科大学卒業。

公益社団法人 日本口腔外科学会 認定医。

「再治療のない、丁寧な治療」をモットーに日々情熱を注いでいます。

歯科のお悩みならなんでもご相談ください。

「歯周病って何?」放っておくと歯を失う怖い病気とは

歯周病とは?

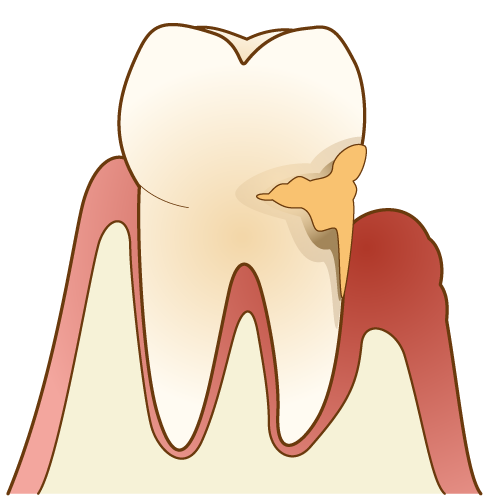

歯周病とは、細菌の感染によって引き起こされる炎症性疾患で、歯の周りの歯ぐき(歯肉)や、歯を支える骨などが溶けてしまう病気です。

歯周病の原因

お口の中にはおよそ700種類以上の細菌が住んでいます。

歯をよく磨く人で1000~2000億個、あまり磨かない人は4000~6000億個、ほとんど磨かない人は1兆個もの細菌が住み着いています。

歯ブラシが充分でなかったり、食事をした後、歯ブラシをせず放置してしまうと、細菌がネバネバした物質を作り出し、歯の表面にくっつきます。これを歯垢(プラーク)と言い、粘着性が強くうがいをした程度では落ちません。

この歯垢1mgの中には約10億個の細菌が住みついていると言われ、むし歯や歯周病をひき起こします。

歯垢は取り除かなければ硬くなり、歯石と言われる物質に変化し歯の表面に強固に付着します。これはブラッシングだけでは取り除くことができません。

この歯石の中や周囲に細菌が入り込み、歯周病を進行させる毒素を出し続けていきます。

さらに歯周病を悪化させる原因として次の局所的因子と全身的因子があげられます。

| 局所的要因 | 全身的要因 |

|---|---|

| 歯磨き不足歯石(歯肉の上の歯石、歯肉の下の歯石)不適合な歯の詰め物、被せ物義歯、矯正装置歯列不正口呼吸口腔軟組織の形態異常歯肉退縮歯ぎしり、くいしばり | 糖尿病骨粗鬆症ホルモンバランス不規則な生活や栄養不足加齢血液疾患アレルギー性疾患常用薬物遺伝ストレス喫煙 |

歯周病とは?歯肉炎と歯周炎の違いを知ろう

歯周病は「歯肉炎」と「歯周炎」の2つの段階に分かれます。

病気の悪化と共に歯肉炎→歯周炎と進行していきます。

| 歯肉炎 | 歯周炎 | |

|---|---|---|

| 原因 | 主にプラークの細菌 | 主にプラークの細菌 |

| 症状 | 歯ぐきが赤く腫れる出血しやすくなる | 歯ぐきが下がる歯周ポケットが深くなる歯がぐらつく |

| 進行度 | 初期 | 中程度〜重度 |

| 治療 | 正しい歯磨き歯科医院での歯肉炎治療(スケーリング、ポリッシング、歯ブラシ指導) | 正しい歯磨き歯科医院での歯周病治療(スケーリング、SRP、ポリッシング、歯ブラシ指導、外科処置) |

| 回復 | 適切なケアで健康な状態に戻る | 下がった歯ぐき、歯槽骨は元に戻らない |

虫歯とはどう違う?歯周病が静かに進行する理由

虫歯と歯周病はどちらも口の中の細菌が原因ですが、病気の種類、細菌の種類、発生する場所や進行の仕方が異なります。

| 虫歯 | 歯周病 | |

|---|---|---|

| 原因 | ミュータンス菌 | 歯周病菌 |

| 病気の発生場所 | 歯そのもの(エナメル質、象牙質) | 歯ぐき歯を支える骨(歯槽骨) |

| 進行スピード | 比較的早い | 比較的ゆっくり |

| 主な症状 | 歯がしみる、痛む穴が開く | 歯ぐきの腫れ、出血、歯のグラつくき |

| 治療方法 | 虫歯を削って詰め物や被せ物をする | 歯垢を取り除く |

| 放置するとどうなるか | 神経まで到達した場合激痛になる。最悪歯を抜くことになる。 | 歯を支える骨が溶け、最終的に歯が抜ける |

歯周病が静かに進行する理由

歯周病は「サイレントディジーズ(静かなる病気)」と呼ばれ、自覚症状が少ないまま進行します。

主な理由は以下の通りです。

① 痛みが少ない

歯周病は歯そのものではなく、歯を支える歯ぐきや骨に炎症が起こる病気です。

初期の段階では痛みを感じることが少ないため、気づかずに進行します。

② ゆっくり進行する

虫歯は細菌が酸を出して歯を溶かし、比較的短期間で痛みが出ますが、歯周病は数年単位で進行します。そのため、「気づいたときには重症化していた」というケースが多くなります。

③ 出血があっても気にしない人が多い

歯周病の初期症状は「歯ぐきからの出血」ですが、「歯みがきで血が出るのは普通」と思って放置してしまう人が多いです。

④ 歯ぐきの腫れや下がりに気づきにくい

歯ぐきの腫れや下がりは少しずつ進行するため、鏡を見ても気づかないことが多いです。

⑤ 進行するまで目に見える変化が少ない

虫歯は黒くなったり穴があいたりするため目に見えて分かりますが、歯周病は歯ぐきや骨の内部で進行するため、見た目に変化が出にくいのが特徴です。

どこまで進行すると危険?歯周病のステージ別解説

歯周病は4つのステージを経て進行します。

早期の段階で対処すれば回復できますが、重症化すると歯を失うリスクが高まります。

ステージ①:歯肉炎(軽度)

- 歯ぐきが赤く腫れる

- 歯磨きの時に出血する

ステージ②:軽度歯周炎

- 歯ぐきが赤く腫れる

- 歯磨きの時に出血する

- 歯ぐきが下がりはじめる

- 歯と歯ぐきの間(歯周ポケット)が深くなる(3〜4mm)

- 口臭が気になる

ステージ③:中等度歯周炎

- 歯ぐきが赤く腫れる

- 歯磨きの時に出血

- 歯ぐきから膿が出ることもある

- 歯ぐきがさらに下がる

- 歯周ポケットが5〜7mmに拡大

- 歯が少しぐらつく

ステージ④:重度歯周炎

- 歯ぐきがひどく腫れる、出血する

- 歯がグラグラして噛むのが難しくなる、噛むと痛い

- 歯周ポケットが7mm以上

- ひどい口臭、膿が出ることもある

こんな症状に心当たりはありませんか?歯周病のサインを見逃すな!

歯周病は痛みが少なく、静かに進行するため、気づいたときには重症化していることが多いです。

次のような症状がある場合、すでに歯周病が進行している可能性があります。

歯茎が腫れる・出血する…これって歯周病?

歯ぐきの腫れ・出血=歯周病の可能性大!

歯肉の出血、腫れは歯肉炎・歯周炎の代表的な症状です。

痛みが少ないため放置しがちになりますが、進行すると歯周病に移行してしまいます。

健康な歯ぐきは出血しないため、出血=歯ぐきの炎症サインの可能性が高くなります。

口臭の原因は歯周病かも?

「最近、口臭が気になる…」

「家族や友人に指摘された…」

人それぞれ体に匂いがある様に、口の中にも匂いがあります。

正常な匂いの場合、生理的口臭と言いますが病気やその他の原因で(多くの場合、口の中に原因が在ります)他人に不快な気持を与える匂いとなる場合があります。

では、口臭の原因について見てみましょう。

口臭の原因の4選

1.口腔(口の中)が原因

口腔で一番考えられるのは歯周病です。過去の研究で歯周病と口臭の間には高い相関性があることが知られています。

歯周病の特徴は歯周ポケットができることです。これは口の中の細菌の格好の住みかを提供します。

細菌の中でも嫌気性菌は代謝の過程で硫化水素やメチルメルカプタンを産生します。

これが口臭のもとになります。

2.全身の病気が原因

次の表に示すような臭いが感じられることがあります。

| 原因 | におい |

|---|---|

| 呼吸器系、消化器系、耳鼻咽喉系、 | タンパク質の壊疽臭 |

| 糖尿病 | アセトン臭 |

| 肝硬変、肝臓癌 | アンモニア臭 |

| トリメチルアミン尿症 | 魚臭 |

3.食事での口臭

ニンニク、ニラ、ネギ、たくあんなど臭いの強いものを食べたり、アルコールや喫煙によりいったん体内に取り込まれた臭いの元になる成分が胃の中で消化され血液を介して全身に循環し肺を経由して吐き出されます。お口をきれいにしても臭うことがあります。

4.生理的口臭が原因

朝起床時や空腹時に臭うことがある。女性の場合生理時やその前後ホルモンバランスの不調により口臭を感じるときがあります。しかし、通常そのような臭いは時間の経過と共に減少していきます。

食事での口臭、生理的口臭は日々変動しますので気にする必要はありません。

問題となるのは、病気によって発生する口臭です。

口の中の病気、鼻、のどの病気、呼吸器系の病気、消化器系の病気などが口臭と関連していると考えられていますが、口の中の原因が口臭全体の90%以上を占めています。

歯がグラグラする前に!気づいた時にすぐできる対策

今すぐできる歯周病対策 5選

①まずは 歯科医院に受診し今のお口の中の現状を知ろう

歯科医院に受診し歯周ポケットの深さ、レントゲン写真などの検査を行い今のあなたの口の中の現状を知りましょう。

次に、歯ブラシで落とせない歯石の除去などの歯肉炎(歯周炎)の治療、適切な歯ブラシの仕方、歯ブラシの種類などを教えてもらいましょう。

自己判断でケアを行うことは、危険です。

まずは、歯科医院に行き正しいケアを学びましょう。

② 正しい歯みがきを徹底する

歯科医院で正しい歯ブラシの仕方を教えてもらい、日々実行しましょう。

③フロス・歯間ブラシなどの補助器具を使う

歯ブラシだけでは、歯と歯の汚れは落とせず40%も残ってしまいます。

歯と歯の間の汚れはフロスや歯間ブラシで、歯が重なっているところなどは、タフトブラシなどで汚れを落としましょう。

④口の中を乾燥させない(唾液の分泌を促す)

唾液には細菌の増殖を抑える働きがあります。口の中が乾燥することで細菌が繁殖しやすくなり歯周病の悪化につながります。

⑤ 生活習慣を見直す(食事・ストレス・睡眠)

〈栄養状態の見直しをする〉

栄養状態の不良は免疫機能の低下を引き起こし、また、栄養バランスのとれた食事は生活習慣病の予防に必要なことから、栄養状態は歯周病の進行に関係すると考えられます。

〈ストレス〉

ストレス刺激による日常生活の変化、生活習慣病の悪化、口腔機能管理の低下、ブラキシズムが生じ歯周病の進行に影響を与えます。

〈喫煙〉

喫煙による血管の収縮、血流の低下、慢性的な低酸素状態が歯周病の悪化や歯周治療の予後に影響を与えます。

⑥歯科医院で定期検診を受ける

自分でしっかり対策していても、細かい汚れは落としきれないものです。

歯周病菌が増えないように3~6ヶ月に1回は定期的なプロのケアを受けましょう。

簡単セルフ診断!あなたは歯周病になっていない?

「自分は大丈夫!」と思っていませんか?

歯周病は初期症状が少なく、気づかないうちに進行する病気です。

以下のセルフチェックで、あなたの歯と歯ぐきの健康状態をチェックしてみましょう!

歯周病セルフチェック(10問)

【全体】

- 1.口臭を指摘された、自分で気になる

- 2.朝起きたら口の中がネバネバする

- 3.歯みがき後に、毛先に血がついたり、すすいだ水に血が混じることがある

【歯肉の症状】

- 4.歯肉が赤く腫れてきた

- 5.歯肉が下がり、歯が長くなった気がする

- 6.歯肉を押すと血や膿が出る

【歯の症状】

- 7.歯と歯の間に物が詰まりやすい

- 8.歯が浮いたような気がする

- 9.歯並びが変わった気がする

- 10.歯が揺れている気がする

【判定】

チェックが1~3個の場合

歯肉炎、歯周炎の可能性があるため、軽度のうちに治療を受けましょう。

チェックが4~5個以上の場合

中等度以上に歯周病が進行している可能性 があります。早期に歯周病の治療を受けましょう。

チェックがない場合

チェックがない場合でも無症状で歯周病が進行することがあるため1年に1回は歯科検診を受けましょう。

なぜ歯周病になるの?その原因と意外な落とし穴

「ちゃんと歯みがきしてるのに、なぜ歯周病に…?」

実は、歯みがきだけでは防げない原因があります。

歯周病は細菌による感染症ですが、生活習慣や体の状態も大きく関係しています。

気づかないうちに歯周病を悪化させる「意外な落とし穴」も要チェックしていきます。

最大の原因は「プラークと歯石」

歯垢1mgの中には約10億個の細菌が住みついていると言われ、むし歯や歯周病をひき起こします。その中でも歯周病をひき起こす細菌が多く存在していると言われています。

歯垢の中の細菌によって歯肉に炎症をひき起こし、やがては歯を支えている骨を溶かしていく病気のことで、結果的に歯を失う原因となります。

歯垢は取り除かなければ硬くなり、歯石と言われる物質に変化し歯の表面に強固に付着します。これはブラッシングだけでは取り除くことができません。この歯石の中や周囲に細菌が入り込み、歯周病を進行させる毒素を出し続けていきます。

プラーク(歯垢)とは?

お口の中にはおよそ700種類以上の細菌が住んでいます。

これらの細菌がブラッシングが充分でなかったり、砂糖を過剰に摂取すると細菌がネバネバした物質を作り出します。

これをプラーク(歯垢)といい、歯の表面や歯と歯ぐきの境目、歯と歯の間に付着します。プラークは、水に溶けにくく、歯にしっかりと付着しているため、うがいなどでは簡単に落ちず、歯ブラシや歯間ブラシでなければ、きれいに落とすことが出来ません。

歯石とは?

歯石とは、プラーク(歯垢)が唾液の中のカルシウムやリンと結びついて、歯と歯の間や歯と歯ぐきの間で、石灰化した硬いかたまりのことをいいます。歯石も、歯周病の病気の原因となります。

歯石の表面はザラザラしているため、その上にさらにプラークが付着しやすくなります。

以上のことから、歯石になる前のプラークの段階で、正しいブラッシング方法や歯間ブラシなどのセルフケアによって、しっかり取り除くことが重要となります。

ストレスや喫煙が歯周病の原因になることも?

「歯周病の原因は歯みがき不足だけ」と思っていませんか?

実は、ストレスや喫煙も歯周病を悪化させる大きな要因になります。

生活するうえで、ほとんどの人はストレスを感じているでしょう。

ストレスは全身の健康を損なう原因になりますが、歯周病の原因になることを知らない人は多いのではないでしょうか。

ストレスが増えると、どのような影響を及ぼして歯周病を発症することになるのか、解説します。

ストレスと歯周病の関係

ストレスによる3つの悪影響

① 免疫力が低下し、歯周病菌に負けやすくなる

ストレス→疲労→体力低下→免疫低下となり、体が歯周病菌の炎症を抑えられなくなります。

さらに、歯周病菌が増殖しやすくなり進行のスピードが上がってしまいます。

② 口が乾燥する(ドライマウス)

緊張したときに口が渇いた経験があるでしょう。

人はストレスを感じると唾液の分泌が減ります。ストレスを感じたとき、人間は交感神経が優位になって緊張した状態となり、口の中では唾液の分泌が減少してしまいます。

唾液の中には、歯周病菌に対する免疫物質である、リゾチームやラクトフェリン、免疫グロブリンなどの物質が含まれていて、抗菌性を発揮します。

また、唾液には口内の自浄作用がありますが、分泌量が減少してしまうと歯周病の原因菌が増殖しやすくなるのです。

ストレスを受けたとき、副腎皮質ホルモンが脳下垂体から分泌されて、副腎からはコルチゾールなどの副腎皮質ホルモンがさらに分泌されて加わります。

コルチゾールには、免疫活動を担っているリンパ球の働きを低下させる働きがあるため、歯周病が進行する原因となるのです。

その他唾液は、口の中を洗浄したりするほか細菌に対する防御機能もあります。

唾液が減ることは、歯周病菌が住みやすい口内環境になるということです。

③ 歯ぎしり・食いしばりで歯ぐきを傷つける

ストレスが多いと、無意識に歯ぎしりや食いしばりをしていることが多くなります。

強い力が歯ぐきに負担をかけ、歯周病を悪化させる原因になります。

喫煙が歯周病の関係

タバコの煙には数千もの化学物質が含まれていて、そのうちニコチンや発癌性物質などの有害物質は200とも300とも言われます。

喫煙者は、お口が臭い・ヤニがついて汚いだけではなく、歯周病にかかりやすく、ひどくなりやすいので、更に治療しても治りにくいことが解っています。

ある統計データによると、歯周病にかかる危険は1日10本以上喫煙すると5.4倍に、10年以上吸っていると4.3倍に上昇し、また重症化しやすくなります。

喫煙による3つの悪影響

① 血流が悪くなり、歯ぐきが弱くなる

タバコの煙に含まれる「一酸化炭素」は組織への酸素供給を妨げますし、「ニコチン」は一種の神経毒で、血管を縮ませるので、体が酸欠・栄養不足状態になります。

② 歯周病になっても気づきにくい(「隠れ歯周病」になりやすい)

タバコを吸っていると歯肉の腫れや出血が見た目上抑えられ、患者さん自身が歯周病に気づきにくくもなります。

実際に治療を始めても歯肉の治りは悪く(もちろん何もしないでいるよりは改善しますけれど)、手術を行ったとしても効果の現われ方が非喫煙者よりも低いのです。

③ 免疫力が低下し、治療しても治りにくい

ニコチンは体を守る免疫の機能も狂わせますので、病気に対する抵抗力が落ちたりアレルギーが出やすくなります。更に傷を治そうと組織を作ってくれる細胞(線維芽細胞といいます)の働きまで抑えてしまうので、手術後も治りにくくなります。

また、「ヤニ」という形で歯の表面に残っているので、歯がざらざらしてバイ菌が張り付きやすくなるのはもちろん、いつまでもお口の中や歯肉にニコチンが染み出しつづけることになるのです。

「歯周病は治せる?」歯科医院でできる治療とその効果

軽度ならこれで改善!スケーリング(歯石除去)とは

スケーリングとは

歯面に付着したプラーク、歯石、その他の沈着物を取り除く治療で、専用の器具(超音波スケーリングや手用スケーラー)を使い行います。

歯ぐきの上の歯石等を取る歯肉縁上スケーリング、歯ぐきの下の歯石を取る歯肉縁下スケーリングの2種類に分かれます。

進行した歯周病に必須!ルートプレーニングで徹底洗浄

ルートプレーニングとは

ルートプレーニングとは、歯石や細菌、その他の代謝産物が入りこんだセメント質あるいは象牙質を専用の器具(スケーラー)を用いて取り除き、根面を滑沢化することを言います。

ルートプレーニングを行うことで、

- 歯周ポケット内の歯石や細菌を除去し、炎症を抑える

- 歯の根の表面を滑らかにすることで、細菌の再付着を防ぐ

- 歯周病の進行を止め、歯茎の回復を促す

などの効果があります。

レーザー治療で痛みなく治せる?最新治療の可能性

歯周病のレーザー治療とは、レーザーを使って歯周ポケット内の細菌や炎症を取り除き、歯ぐきを健康な状態に回復させる治療法です。

レーザーの光と熱は、従来の歯周病治療(スケーリングやルートプレーニングだけでは届きにくい歯周ポケットの奥深くや、複雑な形態の歯周ポケット内部にも到達します。

レーザーを用いることで、従来よりも精密に細菌の死滅を図ることができます。

主に歯周病の治療では、炭酸ガスレーザー、半導体レーザー、そしてエルビウムヤグレーザーの3つのレーザーがあります。

レーザー治療の種類

歯科で使用されるレーザーにはいくつかの種類がありますが、歯周病治療では主に次の3つが使われます。

① 炭酸ガス(CO₂)レーザー

- 強力な殺菌・消毒作用がある

- 歯ぐきの切開や止血に優れている

- 比較的軽度の歯周病治療に使用される

② エルビウムヤグ(Er:YAG)レーザー

- 歯の表面や歯周ポケット内の歯石を除去できる

- 歯ぐきや歯の組織に優しく、痛みが少ない

- 厚生労働省が歯周病治療用に認可している

③ Nd:YAG(ネオジムヤグ)レーザー

- 強い殺菌作用があり、深い歯周ポケットの治療に適している

- 炎症の抑制効果が高い

- 歯周病が進行したケースで使われることが多い

レーザー治療のメリット

①痛みが少ない

レーザー治療は、従来の手術に比べて痛みが大幅に軽減されます。

高精度な照射により、組織へのダメージを最小限に抑えるため、治療中や治療後の痛みを感じにくいのが特徴です。

②出血が少ない

レーザーは組織を切除する際、同時に血管を収縮させるため、出血が非常に少なくなります。

そのため、治療後の腫れや出血を気にせず、早期回復が可能です。

③治療時間が短い

精密なレーザー治療で患部をピンポイントに除去するので、周囲の健康な組織を傷つけずに治療ができます。

炎症組織については、レーザーで蒸散させることで歯茎の治癒や歯の根との再付着を促進するという効果もあります。

④再発しずらい

従来よりも精密に細菌の死滅を図ることができるため、再発しづらい環境を作ることができます。

さらに、歯の根に沈着した内毒素の無毒化も可能なうえ、抗菌薬と違って耐性菌ができてしまう心配もありません。

レーザー治療のデメリット・注意点

- 保険適用外の場合が多い(エルビウムヤグレーザーのみ条件付きで保険適用)

- 重度の歯周病には外科手術が必要な場合もある

- 歯科医院によってはレーザー機器を導入していない場合がある

抜歯しかない?重度の歯周病の最終手段とは

歯周病が進行していくと、

- 歯がグラグラしている(歯を支える骨がほとんどない)

- 歯ぐきが大きく下がり、歯の根が露出している

- 膿が出る、口臭がひどい

- 歯ぐきの腫れや痛みが繰り返し起こる

などの症状が起きてきます。

ここまで歯周病の進行してしまうと歯を残すのが難しくなってきます。

それでも残せる可能性がある治療法について話していきます。

それでも歯を残せる可能性がある治療法

①歯周組織再生療法(エムドゲイン・リグロス)

エムドゲイン療法

歯周病が進行してしまうと、歯肉だけでなく、歯を支えている顎の骨(歯槽骨)を溶かしていきます。顎の骨が溶けていくと、歯の根(歯根)を支え続けることができず歯がぐらついてきて、最終的には抜け落ちてしまうことになります。エムドゲイン療法は、溶けて失ってしまった顎の骨を薬剤の力を使って再生させる治療方法となります。

リグロス療法

リグロス療法ですが、基本的にはエムドゲイン療法と同様に失ってしまった骨などの歯周組織を専用の薬剤を使って再生させる治療方法です。

エムドゲイン療法との違いですが、次の3点となります。

①薬剤に使われている成長因子の違い

エムドゲインに使用されている成長因子は、豚の歯胚から抽出したエナメル基質タンパク質でできていますが、リグロスの場合「bFGF」という「ヒト」の成長因子を用いています。

②保険適用か自由診療(自費診療)であるかの違い

ひと昔前の歯周組織再生療法は、保険が利かなかったためすべて自由診療でしたが、2016年からリグロス療法が保険適応となりました。それにより費用負担が軽くなり治療のハードルがだいぶ下がりました。

③これまでの臨床実績の違い

歯周組織再生療法においてはエムドゲイン療法の方が早くに開発され、今から約30年前(1990年代以降)から世界中の多くの国と地域でたくさんの臨床実績のデータが積まれてきました。一方で、リグロス療法はまだ比較的新しい治療法のため、臨床結果の実績がまだまだ十分に蓄積されていないという側面も否めません。

エムドゲイン療法、リグロス療法の適応症

エムドゲイン療法、リグロス療法どちらもすべての患者さんに治療を施せるわけではありません。治療しても薬剤が流れ出ないようなケース(骨の失われ方)であることが条件です。

なので、歯の全周で歯肉が下がっているケースや、幅広く骨が失われてしまった場合、薬剤が定着しないため治療の効果が期待できません。

エムドゲイン療法と同様に、事前にしっかりと検査を実施し、リグロス療法の適応ケースであるか十分検討する必要があります。

もう歯周病にならないために!今日からできる予防法

歯周病予防のために重要な3つのポイント

①プラーク除去(歯ブラシ、フロス、歯間ブラシ、その他補助器具)

②生活習慣の見直し

③定期検診

ただの歯磨きではダメ?正しいブラッシング方法とは

正しいブラッシングの基本ポイント

①歯ブラシの選び方

正しい歯ブラシを選ぶポイントを紹介します。主に次の5つです。

- 毛のかたさ

- 毛先の形

- ヘッドの大きさ

- 柄の形(持ち手)

- ブラシの材質

項目ごとに詳しくみていきましょう。

1.毛のかたさ

歯ブラシの毛のかたさには、「かため」「ふつう」「やわらかめ」の3種類があり、口腔内に特に問題がなければ「ふつう」のかたさがおすすめです。

汚れをしっかり落としたい方には、かための歯ブラシが適していますが、使用時の圧力によって歯茎を損傷したり、歯の表面を削るリスクが伴います。その結果、歯茎の退縮や根元の露出を引き起こし、虫歯や知覚過敏を悪化させる可能性があるためブラッシングには注意が必要です。

一方、やわらかめのブラシは、歯茎が腫れている方や重度の歯周病で出血しやすい方におすすめです。毛がやわらかいため、丁寧かつ少し長めに時間をかけて磨くことで汚れを落とせます。

2.毛先の形

歯ブラシの毛先の形は、「円状(ラウンド)」、「テーパード」、「水平(シリンダー)」が一般的です。円状や水平の形状は、歯表面のプラーク除去に特に優れており、虫歯を予防するのに役立ちます。

テーパードの毛先は、細く先細りになっており、歯と歯茎の境界に届きやすいため、歯周病予防や進行の抑制に効果的です。歯茎の腫れや出血が気になる方には、この形状がおすすめです。

3.ヘッドの大きさ

ヘッドの大きさは、縦3列に植毛された小さめが推奨サイズです。

ヘッドが大きすぎてしまうと、奥歯や細かい箇所に毛先が届きにくく磨き残しの原因になります。特に女性は男性よりも口腔内が狭いため、小さいヘッドがおすすめです。

自分の前歯2本分の大きさを目安に、最適なサイズを選びましょう。

4.柄の形(持ち手)

握りやすいカーブが施されたものや、手にフィットする突起が付いたデザイン、さらには見た目にもこだわったスタイリッシュなモデルが豊富に展開されています。基本的には、自分が使いやすい持ち手であれば問題ありません。

実際に手に取ってみて、余計な力が入らず奥歯まで磨きやすい形状がおすすめです。

5.ブラシの材質

歯ブラシの毛にはさまざまな材質がありますが、透明なナイロン製のブラシを推奨します。動物の毛を使用したブラシは細菌の付着や増殖がしやすく、衛生面で劣る可能性があるためです。

また、色付きの歯ブラシもありますが、色素による人体への安全性やブラシの交換目安を知る上では、無色透明がおすすめです。透明なブラシは、使用し続けると徐々に白く濁っていくため、材質の劣化により交換時期が分かりやすくなります。

正しいブラッシングのポイント

①最初は、鏡を見ながら毛先がとどいていることを確認してください。

②動かし方は?

小さく横にでも、縦にかき出す様にしても、円を描く様にしても、良いと思います。

歯と歯肉を傷つけることなくプラークを落とすことができれば良いです。

③軽く磨く様にしましょう。

力を入れて磨くと歯ブラシの毛先が開いてしまいプラーク(歯垢)が落とせません。

さらには、歯や歯肉を痛めてしまいます。

力の目安は、毛束がまっすぐなまま歯面に当たる程度で良いのです。

④細かく動かしましょう。

毛先を使って磨く方法がプラークの除去には効果的です。ついつい大きく動かしがちですが、歯には凸凹があるため小刻みに動かさないと、引っ込んだ所には毛先がとどきませ ん。特に、裏側や歯と歯の間を磨く時は、大きく動かすとせっかく入った毛先がでてしまいますので注意して下さい。

⑤1ヶ所につき10回~20回ぐらい磨きましょう。

プラークは粘着性が高いため、2回~2回歯ブラシを動かした程度では落としきれません。

1日に最低1度は、時間(5分以上)をかけてゆっくりと隅々の歯垢を取り除いて下さい。

可能であれば、毎食後磨くことが理想です。

とくに、寝る前に丁寧にゆっくりと磨くことが効果的です。

歯磨きの時間と回数

①1回3分を目標に磨きましょう

歯磨きが終わる前に、最低でも3分間かけて磨いてください。

歯ブラシで時間を測りながら磨くのもおすすめです。

② 1日2回以上

1日2回、朝と夜はしっかりと磨きましょう。

特に夜は、寝ている間に細菌が増えやすいため、念入りに磨いてください。

フロス vs. 歯間ブラシ、どっちがいいの?

結論から言うと、歯間ブラシとフロスは両方とも使うことを推奨します。

歯ブラシでは、歯と歯の接した面の汚れが落ちにくく、フロスの使用が適しています。

一方で、ものが詰まりやすい部分はフロスではなく、歯間ブラシの使用が効率的です。

このように汚れの場所によって、歯間ブラシの使用が適した箇所と、フロスをの使用が適した箇所は異なるため、セルフケアでは両方の使用をおすすめします。

歯間ブラシとフロスの違い

歯間ブラシとフロスでは、それぞれ用途が異なるため、自身の歯並びや使用する箇所によって上手に使い分けることが大切です。

歯間ブラシ

歯間ブラシは、歯と歯の隙間が広い部分(歯茎に近い部分など、食べかすが詰まりやすい箇所)での使用に適しています。

特に、すきっ歯の人や歯周病の影響で歯茎が下がっている人などは、積極的に使用するとよいでしょう。

フロス

フロスは、歯と歯の隙間が狭い部分(歯と歯の接した面の汚れが溜まりやすい箇所)での使用に適しています。

特に歯間ブラシが通らない人は、積極的に使用するとよいでしょう。

歯間ブラシとフロスの選び方

歯間ブラシの選び方

歯間ブラシを選ぶ際に大切なのは、サイズ選びです。

歯と歯の間が広い場合に、小さすぎる歯間ブラシを使用しても、歯垢はなかなか落ちません。一方で、歯と歯の間が狭い場合に大きすぎる歯間ブラシを使用すると、歯茎が下がる原因になったり、歯茎を傷つけてしまったりするおそれがあるため注意が必要です。

はじめて歯間ブラシを選ぶときは、小さいサイズから試してみることをおすすめします。

フロスの選び方

フロスの種類は、大きく分けて以下3つに分類されます。

- ホルダータイプ(F字型)

- ホルダータイプ(Y字型)

- ロールタイプ

F字型のホルダータイプは前歯で使用しやすく、Y字型のタイプは奥歯に使いやすいという特徴があります。

ロールタイプは、太さや形状などが異なるものが数種類あり、清掃力を高めるために唾液に触れると膨らみ、歯と歯の間に密着するタイプなどさまざまです。

ロールタイプは細かい動きが可能であり、力を調整しやすいため、初心者でも使いやすいといえるでしょう。

食べるだけで歯周病予防?効果的な食生活のヒント

歯周病予防に効く栄養素とは

①ビタミンC(歯ぐきの健康をサポート)

②カルシウム(骨を強くする)

③ビタミンD(カルシウムの吸収をサポート)

④ポリフェノール(抗酸化作用で歯周病菌を抑える)

⑤タンパク質(歯ぐきの回復を助ける)

⑥ロイテリ菌

歯周病予防に効果的な食習慣

①食物繊維を豊富に摂る

② 過剰な糖分を避ける

③水分をしっかり摂取する!

定期検診が重要な理由

①初期段階の問題を見逃さない

歯周病は初期段階では自覚症状がほとんどないため、自己判断だけでは進行しているか分かりません。

定期的に歯医者さんでチェックを受けることで、早期に発見でき、適切な対策を取ることができます。

② 歯石の除去(スケーリング)ができる

歯周病を引き起こす原因のひとつが歯石です。

歯石は歯磨きでは取り除けないため、定期的に歯医者さんでスケーリング(歯石除去)をしてもらうことが大切です。

③プロフェッショナルによるクリーニングができる

歯医者さんでのクリーニングは、歯ブラシでは届かない部分までしっかりケアしてくれます。

フッ素塗布や歯面研磨を行い、歯の表面をツルツルに保つことで、虫歯や歯周病を予防します。

④ 歯周病の進行具合のチェックができる

歯周病は進行するにつれて、歯を支える骨が溶けていくので、定期検診でその進行具合を確認することが大切です。

早期に進行を防げるよう、歯医者さんと一緒に予防に取り組むことができます。

⑤ 生活習慣のアドバイスを受けられる

歯医者さんでは、食生活や歯磨き方法についてのアドバイスももらえます。

例えば、歯周病予防に効果的なブラッシング方法や、食べ物の選び方を教えてもらえます。

定期検診で専門家の意見を聞くことで、日々の予防方法がより効果的になります。

定期検診のタイミング

3~6ヶ月に1回が目安

多くの歯科医師は、3~6ヶ月に1回の定期検診を推奨しています。歯周病が重症な人は1ヶ月に一度の定期検診が必要になることもあります。

適切なタイミングでしっかりチェックとケアを受けることで、歯周病を予防することができます。

「どこで治療を受ける?」現役歯科医師が語る歯周病治療のための歯科医院の選び方

「歯周病の治療を受けたいけど、どの歯科医院を選べばいいのか分からない…」

「治療の内容や信頼できる歯科医院を見極めたい!」

歯周病治療を受ける際には、歯科医院選びがとても大切です。

治療の質や安心感をしっかりと考えて、信頼できる歯科医院を選びましょう!

歯周病治療に適した歯科医院の選び方

①予防歯科、歯周病治療に力を入れているか

- 「予防歯科」、「歯周病治療」、「歯のメンテナンス」に力を入れ ている歯科医院を選ぶ

- 定期検診やクリーニングのプランが充実しているか確認

- 口の中の継続的な管理をしてくれるか確認

- 知識をアップデートしているか

②初診時のカウンセリングや診断がしっかりしているか

- 口の中の状態を確認するための検査(レントゲン、口腔内写真、 歯周病検査)やチェックをし、口の中の状態をしっかりと説明 して、適切なクリーニングプランを提案してくれるか

- クリーニングだけでなく、歯周病や虫歯、被せ物の状態など口 の中の全体的なチェックも丁寧に行ってくれるか

③クリーニングの内容や機器の充実度

- 超音波スケーラー、エアフロー(細かい汚れや着色を除去する機械)があるか

- 保険診療・自費診療のクリーニングの違いを説明してくれるか

- クリーニングの流れや所要時間を明確にしてくれるか

④ 衛生管理が徹底されているか

- 院内が清潔で、器具の滅菌処理がしっかりされているか

- 使い捨ての器具(グローブや紙コップなど)を適切に使用しているか

⑤施術が丁寧で痛みに配慮してくれるか

- 歯科衛生士や歯科医師が優しく対応してくれるか

- 痛みに配慮した施術(声かけや麻酔の有無)を行っているか

⑥保険診療・自費診療の説明が明確か

- クリーニング費用が分かりやすく提示されている

- 必要に応じて、自費診療のオプション(PMTC、エアフローなど)

を説明してくれるか これらのポイントを総合的に判断すると、良いクリーニングを受けられる歯医者を見つけやすくなります。

気になる費用は?歯周病治療の料金と保険適用について

「スケーリングって保険適用?」気になる治療費の目安

スケーリング(歯石除去)は、保険適用されるケースとされないケースがあります。

〈保険適用となる場合〉

スケーリングは歯周病の治療として行う場合、健康保険が適用されます。

例えば、歯科医院で「歯周病」と診断され、治療の一環としてスケーリングを受ける場合は保険が適用され、自己負担は3割(または1~2割)になります。

治療費の目安(3割負担の場合)

- 1回あたり1,500円~3,000円程度

- 初診料や再診料もかかるため、トータルで5,000円~10,000円ほどかかる場合があります。

外科手術や再生療法はどのくらいかかる?自費診療の料金

歯周病が進行し、スケーリングだけでは治療が難しい場合、外科手術や再生療法が必要になることがあります。これらの治療は多くが自費診療となり、費用が高額になることが一般的です。

1. 歯周外科手術(フラップ手術)

費用相場:1本あたり 10,000円~50,000円(自費の場合)

- 歯ぐきを切開し、歯周ポケットの奥深くの歯石や感染部分を除去する手術。

- 保険適用で行う場合もあり、その場合は5,000円~15,000円(3割負担)ほど。 (本数によって変動する)

2. 歯周組織再生療法(エムドゲイン・リグロスなど)

費用相場:1本あたり 50,000円~150,000円

- エムドゲイン療法(スウェーデン発の歯周組織再生剤)

- リグロス療法(日本で開発された再生治療、条件によっては保険適用可)

- 歯周病で失われた骨や組織を再生させる治療。

- リグロスは保険適用できる場合があり、その場合は1本あたり5,000円~10,000円程度(3割負担)。

3. 歯周病による骨の再生(GBR:骨誘導再生法)

費用相場:1部位 100,000円~300,000円

- インプラントや重度の歯周病治療で、失われた骨を再生させるための手術。

- メンブレン(人工膜)や骨補填材を使用。

4. 歯肉移植(遊離歯肉移植術・結合組織移植術)

費用相場:50,000円~150,000円(1か所)

- 歯ぐきが下がった部分を、上顎の口蓋から採取した歯肉で補う治療。

- 見た目の改善だけでなく、知覚過敏や歯の保護目的にも行われる。

知らないと損!歯周病治療の保険適用範囲と自己負担額

歯周病は日本人の成人の約8割がかかると言われる病気ですが、多くの治療が健康保険の適用範囲内で受けられます。ただし、保険適用の材料は決められているため保険で行うには限りがあります。

【自己負担額のポイント】

1. 一般的な健康保険適用は3割負担(会社員・主婦・子どもなど)

2. 高額医療制度の利用も可能(自己負担が一定額を超えると助成)

3. 重度の歯周病で保険治療が限界の場合は自費も検討

よくある質問(Q&A)— こんな疑問ありませんか?

「歯周病の治療って痛いの?」

歯周病の治療は、症状の進行度や治療方法によって痛みの感じ方が異なります。歯ぐきの炎症が強い場合痛みは強く出ることがあります。

基本的には、痛みがある場合は、麻酔を使用することが多いため強い痛みは少ないですが、軽い違和感や治療後のしみる感じはあるかもしれません。

「歯周病は放っておいても自然に治る?」

歯周病は放っておいても自然には治りません!

むしろ、放置すると進行し、最終的には歯が抜けることもあります。

「歯周病の治療ってどれくらいの期間がかかるの?」

歯周病の治療期間は、進行度や治療内容によって異なります。

一般的には数週間~半年以上かかることもあり、重度の場合は長期的なケアが必要になります。

「歯周病の治療費はどれくらい?」

歯周病の治療費は、保険適用か自費診療か、進行度や治療方法によって大きく異なります。

軽度なら数千円、中等度で数万円、重度なら数十万円以上かかることもあります。

当院は大倉山駅から徒歩1分でアクセスも良く、実績も豊富です。口腔外科専門医の資格を持った医師が治療を行いますので安心して治療をお受けいただけます。

まずはお気軽にご相談ください!

https://www.okurayama-sugawara-dental.com